PT

© Arlindo Camacho

Nas suas canções vivem personagens inesquecíveis como Etelvina ou Casimiro, mas hoje são outras as que o deixam com um brilhozinho nos olhos. Falámos com Sérgio Godinho, autor homenageado na próxima Feira do Livro do Porto.

Agenda Porto: O tema da Feira do Livro do Porto é este ano “Amor e Liberdade”. Estamos a precisar mais de libertar o amor ou de amar a liberdade?

Sérgio Godinho: É preciso amar a liberdade, com certeza. Quanto a libertar o amor, não está muitas vezes nas nossas mãos, conscientemente, não é? O amor é uma força obscura, que muitas vezes não tem controlo. Temos tendência a aprisioná-lo, mas ele foge também muitas vezes, de uma maneira natural. Agora, é preciso amar a liberdade, mas amá-la praticando-a, fazendo dela um objeto vivo.

AP: O Sérgio começou por estudar Economia e depois Psicologia. O amor à música que havia em casa – com uma mãe formada em piano e um pai melómano – ajudou-o a libertar-se desses caminhos para seguir um rumo artístico?

SG: Tinha isso em mim, não sei se desde miúdo. A música para mim é uma espécie de segunda respiração. Os meus pais também eram grandes literatos. E a minha avó paterna tinha um programa numa rádio onde dizia poesia, de maneira que sempre me habituei à oralidade da frase. Fomos sócios do Teatro Experimental do Porto desde que surgiu, e o cinema também era uma paixão. Acho que a conjunção das artes fez de mim uma pessoa mais rica. Havia que escolher uma alínea e fui um bocadinho impelido a ir para Economia, mas não tinha nenhuma vocação para aquilo [risos]. Quando decidi mudar de curso e ir para a Suíça foi porque tinha uns amigos que estavam em Geneve e estudavam Psicologia, precisamente, era algo que me interessava. Mas foi, sobretudo, uma boa razão para me autonomizar, para ir viver a minha vida. Não que eu não gostasse do Porto – gostei sempre do Porto e do meu ambiente familiar –, mas é evidente que havia restrições muito grandes. Aos 20 anos, eu necessitava de ter mundo. Na última canção que fiz com o Zé Mário Branco, que se chama Mariana Pais, e está no disco Nação Valente, sobre uma rapariguinha nova, eu digo: “Mariana Pais, diz-me por onde vais com essa sede de ter mundo?”. Acho que é algo que é salutar ter.

AP: Em palavras suas, andou “a vadiar na Europa”, com pouco dinheiro, mas “muita disponibilidade”. Acabou a levantar barricadas e a levar com gás lacrimogénio no Maio de 68. Essa liberdade de estar disponível era fruto da juventude ou vinha mais daquele período histórico?

SG: Acho que tenho isso em mim, é absolutamente meu. Pelo meio, andei muito à boleia, trabalhei na cozinha de um barco holandês, atravessei o Atlântico… Cresci na Foz e ia muitas vezes para ao pé do mar e dizia: “um dia vou trabalhar num barco”. É diferente viajar de barco ou trabalhar num barco. Primeiro fui pelos Açores, depois até às Caraíbas – Jamaica, Trinidade, etc. São coisas que fazem parte do desejo de cumprir etapas de um percurso. Quanto ao Maio de 68, foi ele que caiu em cima de mim, não fui eu que o provoquei [risos].

Sérgio Godinho © Arlindo Camacho

AP: Mas saiu de Portugal também para não ser chamado para a Guerra Colonial…

SG: Cronologicamente, digamos que saí ainda legalmente, visto que por estar num curso universitário, eu estava “adiado”. Mas sabia que quando fosse chamado não iria responder, porque eu não tinha nada a ver com aquela guerra, com aquele regime, inclusivamente em minha casa também já havia um bocadinho esse caldo. O meu pai era completamente contra Salazar, embora não tivesse atividade política. Portanto, acabei por me tornar refratário e só pude voltar a Portugal depois do 25 de Abril.

AP: Quando partiu foi com perspetiva de regresso?

SG: Não tinha perspetiva, nem deixava de ter. Eu queria partir, queria conhecer, não havia perspetivas a longo prazo.

AP: O seu primeiro disco, Sobreviventes, é lançado em 71, tal como o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, do José Mário Branco, e o Cantigas do Maio, do Zeca Afonso. Três trabalhos de relevo na música nacional, os três gravados em França. De que modo a vossa liberdade artística e o desejo de intervenção social foram alimentados uns pelos outros? Havia uma espécie de amor pela criação coletiva?

SG: Sim e não. Eu e o Zeca nunca fizemos canções juntos – eu tinha uma enorme admiração por ele e conheci-o em Paris. Ele foi lá gravar, eu e o Zé Mário vivíamos lá, era diferente. Nos meus dois primeiros discos e nos dois primeiros discos do Zé Mário há canções que fizemos juntos, talvez o exemplo mais conhecido seja o Charlatão, que tem música dele e letra minha. Sim, havia uma troca de ideias. Também me dava muito com o Luís Cília, que também vivia em Paris, embora não tenhamos trabalhos conjuntos. Havia solidariedade e amizade, porque, sem isso, são só palavras bonitas que não valem nada.

AP: E nestes tempos de individualização extrema, de culto do amor próprio, da autoajuda e das selfies ao espelho, vê esvaziar-se esse espírito coletivo?

SG: Isso existe, é um facto, mas ao mesmo tempo vejo muita gente a fazer trabalhos em conjunto. Estão sempre a aparecer bandas, de gente bastante nova, há teatro, há muito cinema que se faz em Portugal, nas artes plásticas também acontecerá de outra maneira. Acho que há as duas vertentes. Mas, sim, existe um enorme individualismo. Esta coisa da Internet, redes sociais, etc., acaba por dificultar o foco. Está-se sempre a ouvir e a ver várias coisas ao mesmo tempo e é preciso fazer uma destrinça. O que não é fácil, realmente.

Capa do álbum Os Sobreviventes, de Sérgio Godinho © DR

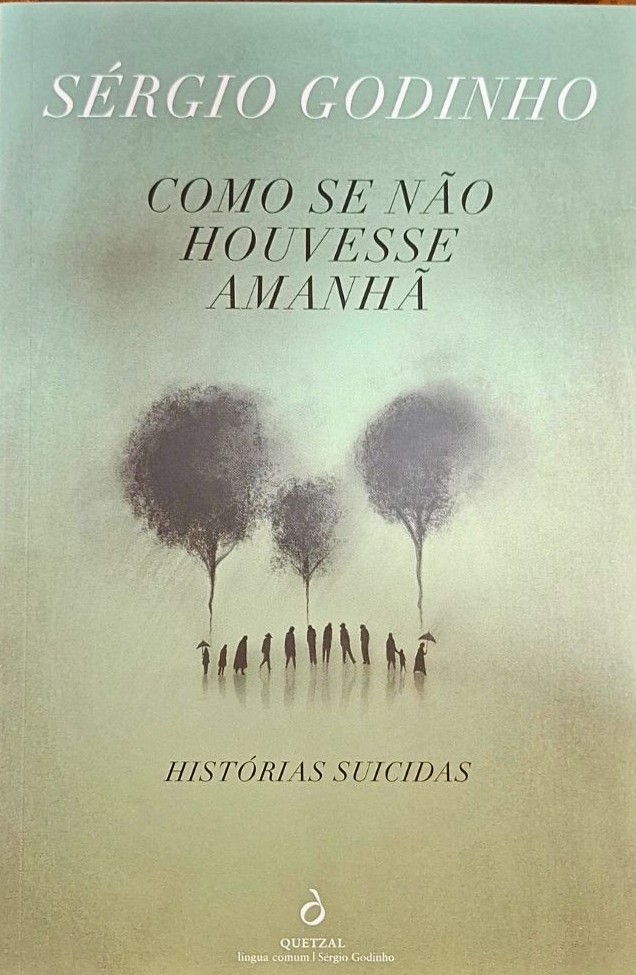

Capa do livro Como se não houvesse amanhã © DR

AP: Não teve problemas com a PIDE por estar fora, mas, também em 71, esteve dois meses preso pela ditadura brasileira. Foi absolvido e libertado, só que uma década depois voltou lá e foi preso de novo, com direito a eletrochoques. Prometeu um livro com mais detalhes, será o próximo projeto?

SG: Já está a ser, mas vai demorar muito, porque é um trabalho de memória afetiva. É um projeto de longo curso, estou a começar a descascá-lo. Entretanto, está nas lojas e será apresentado na Feira do Livro do Porto o meu último trabalho de ficção, que são 15 contos: chama-se Como se não houvesse amanhã e o subtítulo é Histórias Suicidas. Nem sempre são suicídios consumados. Interessou-me o que há de matéria humana à volta disso. Não é um livro down, é um livro cheio de vida. Pessoalmente, não tenho nenhum impulso suicida, mas a ficção é precisamente escrever sobre coisas que não são iguais a nós. Claro que há a autoficção, que também está um bocado na moda, mas não é isso que me move. É evidente que para falar das prisões do Brasil terei de falar de mim, mas neste caso o que me interessa é procurar pessoas que invento, que são diferentes de mim. E quanto mais diferentes, mais a ficção se constrói à volta delas.

AP: Há uma personagem do Wim Wenders que diz que todas as histórias são sobre Amor ou Morte. Qual foi a chispa para escrever sobre suicídio?

SG: Continua a ser um universo ficcional, gosto de construir personagens. Esta minha nova tarefa da ficção narrativa começou com um livro de contos, depois três romances e agora outro livro de contos. No primeiro livro, o Vidadupla, o primeiro conto é sobre um carrasco. Pensei: “quem é que pode ser realmente diferente de mim?”. Elaborei sobre isso e criei uma personagem. Nem eu nem vocês, com certeza, gostaríamos de ser carrascos. É isso que me fascina na ficção, as personagens, numa perspetiva dramatúrgica. Shakespeare não era igual ao Rei Lear, a Macbeth ou ao Hamlet.

AP: As suas canções podem ter mais vidas, toca-as ao vivo, pode ouvi-las na rádio ou versionadas por outros músicos, mas, e os livros? Como se separa deles quando os conclui?

SG: É difícil quando se acaba. É difícil uma pessoa separar-se daquelas personagens, daquela matéria, porque elas tornaram-se nossas, e de certo modo também nos comandam. Isto não é um clichê. A certa altura as próprias personagens estão-nos a pedir: “Então e agora, para onde é que vou? O que é que faço com esta situação? O que faço com aquela outra pessoa, com quem estou confrontada?”. De certo modo, são elas também que nos demandam e é difícil deixá-las. As canções podem, e devem, ser cantadas ao vivo, embora haja sempre uma escolha. Digo sempre que o palco é onde encontro a maior razão de ser das canções. Ali, a canção corporiza-se, há um exercício de partilha, de comunhão, também de um certo confronto, no sentido em que temos de dar o nosso melhor, mas acho que a canção existe para o palco. E tenho uma relação bastante ambivalente com os estúdios, porque… é uma chatice [risos], é um processo longo, laborioso. No palco está tudo em risco, mas a concretizar-se, comigo e com os músicos, porque é um exercício coletivo também.

AP: Disse que em sua casa se lia muito. Sabemos que leu o Eça aos 13 anos...

SG. …sim, O Crime do Padre Amaro...

AP: … e que foi também o Pela Estrada Fora, do Kerouac, recomendado pelo seu amigo Manuel António Pina, que o levou a partir pela Europa. Que outros autores marcaram a sua vida?

SG: Ui, tantos! Com o tempo vamos descobrindo outros. Aqui à minha frente tenho o último livro do Julian Barnes, gosto muito dele e também do Ian McEwan, dois autores ingleses de grande qualidade. Sei lá, ao longo do tempo fui gostando do Hemingway, do Flaubert, houve tanta gente que me apaixonou, também outros escritores portugueses, claro. Mas não gosto de fazer listas, não é muito a minha maneira de falar.

AP: A letra da canção Liberdade, gravada meses após a Revolução, tem um refrão que ainda hoje é dos mais ecoados nos seus concertos. Acha que a “Liberdade a sério” ainda requer as mesmas coisas?

SG: A Liberdade é uma coisa que está sempre a pôr-se em causa, não é? Quando falo “a paz, o pão, habitação, saúde, educação”, e também a justiça e outros conceitos, têm de ter conteúdo, se não são palavras ocas. Existem quando são mais ou menos – e digo sempre mais ou menos – preenchidos, porque vivemos num país imperfeito. O mundo também é imperfeito. Nós, por exemplo, somos uma democracia, sim, mas uma democracia cheia de lacunas. Gostaria que este país não vivesse com uma desigualdade tão gritante, nem com fenómenos como o ódio, o racismo… digo o ódio como maneira de estar na sociedade, porque é preciso odiar certas coisas, mas não como arma de arremesso. Acho que ainda há muitas injustiças neste país, mas, pronto, faz-se o caminho. É preciso estar atento a esse caminho e tentar cumprir o melhor de nós. Nem sempre é fácil.

AP: O Zeca partiu cedo, o Adriano ainda antes, o Zé Mário e o Fausto recentemente... Sente-se o maior representante vivo dessa geração que musicou aquele momento tão importante?

SG: Quer dizer, agora só falto eu, não [risos]?

AP: Não queríamos dizer isso [risos]…

SG: Sei lá… acho que o Vitorino é, com certeza, alguém importante, e continua o seu trabalho. Há bandas que fazem um excelente trabalho, os Clã, com quem trabalhei muito, são uma excelente banda; os Capitão Fausto são bons; a Capicua faz um trabalho muito, muito rigoroso, sobretudo com a palavra. A Garota Não apareceu com uma grande pujança, a Ana Lua Caiano, a Márcia, o Samuel Úria. Acho que se vão renovando. Não me interessa muito se sou o representante daquela época, porque não tenho muito a consciência da geração. Acho que sou um bocado intergeracional, tenho a idade que tenho – e farei 80 anos precisamente na altura da Feira do Livro [risos] – e estou em atividade. Portanto, não quero classificar-me como de uma época, não me interessa.

AP: Não era a intenção, sabemos que, desde então, tem tido um percurso de grande experimentação musical. Lançou mais de 30 discos, colaborou com dezenas de nomes do rock, é considerado um pioneiro para muitos rappers nacionais, tocou com os grandes do tropicalismo… com quem gostaria de ter trabalhado e não pôde, ou não pôde ainda?

SG: Hum, não sei. Por exemplo, o Caetano cantou comigo, no álbum Irmão do Meio, a Lisboa que Amanhece. Foi uma bela colaboração, mas tínhamos sempre o projeto de fazer uma canção juntos. Esteve para ser no Coincidências, mas acabou por não acontecer por várias circunstâncias. Assim como com o Bernardo Sassetti. Nós fizemos uma canção juntos, chamada Em Dias Consecutivos, ele adorou-a, ficou muito entusiasmado e combinamos continuar e, provavelmente, até fazer um disco inteiro com músicas dele e letras minhas. E depois aconteceu aquilo… foi-se embora muito cedo também, uma coisa estúpida. A morte é muitas vezes estúpida, e quando é precoce ainda mais estúpida se torna. São dois casos, podia citar outros.

© Arlindo Camacho

"Uma cidade sem amigos já não tem o mesmo valor: não é uma cidade viva para mim."

AP: Depois de 50 anos em Lisboa, como é hoje a sua relação com o Porto? Lemos que sempre que vem, leva um pouco do sotaque.

SG: É mais a música da frase: “ouve lá, com’é que é?” [risos]. Tive um bocado de sotaque à Porto, mas nunca aquele cerrado. Gosto muito de Lisboa, mas o Porto é a minha raiz, porque vivi aí os primeiros 20 anos da minha vida, anos muito ricos. Quando se deu o 25 de Abril, estava a preparar o meu terceiro disco, que veio a ser o À Queima-Roupa, e vim para Lisboa porque os estúdios estavam cá (agora há estúdios bons no Porto). E outra coisa: eu gosto de descobrir cidades. Não conhecia Lisboa praticamente, tinha estado com os meus pais duas vezes a visitar. Depois, os meus filhos nasceram lá, os meus netos, uma pessoa acaba por criar um laço diferente. Mas gosto imenso de voltar ao Porto, precisamente porque reconheço e não reconheço a cidade. Reconheço-a no que ela tem de perene e, ao mesmo tempo, não reconheço no que ela evoluiu e se tornou – quanto a mim, mais interessante, apesar de tudo, com certos equipamentos culturais… Com certeza que também há coisas que pioraram, por exemplo o caos no trânsito é maior com o aparecimento dos TVDE, como em Lisboa. Acho que se tiver de escolher três cidades são Porto, Lisboa e Rio de Janeiro. Tenho uma relação muito próxima com o Rio de Janeiro, ainda estive lá em março. Paris, por exemplo, onde vivi quase seis anos e passei imensas coisas, onde comecei a fazer canções, é neste momento uma cidade que eu conheço, sei andar nas suas ruas, mas onde não tenho amigos. E uma cidade sem amigos já não tem o mesmo valor: não é uma cidade viva para mim.

AP: Falou em filhos e netos. O amor de avô, livre da obrigação de garantir a sobrevivência, é mais livre do que o amor de pai?

SG: Não, acho o amor de pai uma força fortíssima. Tenho três filhos e foi sempre uma força muito, muito forte. Fui um pai muito presente – e sou, mas agora já não precisam de mim. Não quer dizer que eu não goste de ser avô, só que realmente é mais descomprometido. Mas o amor de pai foi muito grande.

AP: Como referiu, cumpre 80 anos em breve. Significa algo especial?

SG: É um bocadinho assustador. Uma pessoa pensa: “é pá, já não falta muito tempo” [risos]. É assim, quer queira quer não. Não tenho a mesma mobilidade, tenho um problema sério num tornozelo que me dificulta, mas de cabeça sinto-me bem. E esta aventura de escrever ficção revitalizou-me muito. A minha mente continua ágil. Por exemplo, não leio as minhas letras nos espetáculos, está tudo aqui [aponta para a cabeça]. Enquanto for assim é bom, mas se tiver que ler… há gente muito mais nova do que eu que usa telepontos e não é pecado.

AP: Já recebeu muitas distinções. Agrada-lhe a ideia de ter uma tília com o seu nome?

SG: Acho uma ideia muito bonita. É, de certo modo, romântica, não? Ainda por cima, terá uma frase minha, de uma canção, e, portanto, passará a ser a minha árvore. Já plantei algumas, diga-se de passagem, mas aquela será no meu querido Palácio Cristal, que é também da minha infância. É algo que me é muito, muito familiar. É curioso que lhe chamemos Palácio de Cristal quando o próprio Palácio de Cristal já não existe, mas continua a ser o Palácio. Para mim, tem um valor sentimental muito grande, sim, é uma grande alegria. Tive realmente muitos prémios, no ano passado fui Doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro, mas ter uma árvore que é minha e que é das pessoas, visto que está num local público, é algo que me agrada imenso.

Partilhar

FB

X

WA

LINK

Relacionados